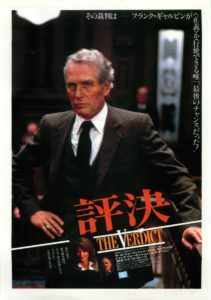

(1982年 アメリカ)

面白い映画であることは間違いありません。ただし細かい部分の詰めが非常に甘く、現在の観客を満足させる出来ではありません。もしこれとまったく同じ内容の新作が公開されれば、きっと批判の嵐になるだろうと思います。あくまでクラシックとして楽しんでください。

あらすじ

アルコール中毒の三流弁護士ギャルヴィンは、先輩弁護士から医療過誤訴訟を仲介される。依頼人は手っ取り早く和解金を得ることを望んでいたが、被害者の惨状を目の当たりにしたギャルヴィンは人ひとりの人生を奪った者達の責任を明らかにすべきと考え、訴訟に踏み切ることにする。

プロダクション

脚本

ボストンの弁護士バリー・リードが執筆した小説『評決』(1980年)を出版前に読んだ映画プロデューサーのリチャード・ザナックとデヴィッド・ブラウンは共に光るものを感じ、すぐに映画化を企画。脚色には、映画脚本の経験こそ浅いが劇作家としてすでに高名だったデヴィッド・マメットを起用しました。なお、作品中のキーパーソンであるケイトリン・コステロ役を演じたリンゼイ・クローズは、当時のマメットの奥さんだった人です。

マメットが書いた脚本の出来は悪くはなかったものの、評決前で映画を終わらせるというトリッキーな終わらせ方だったために、ザナックとブラウンはこのままでは映画化できないと感じました。ザナックは大御所マメットに対してストレートには不満を言えないものの、映画化にあたっては結末が必要ということはプロデューサーとして伝えねばならなかったので「あれ?ページが抜けてるのかな」なんて冗談っぽく言ったのですが、この冗談がマメットを激怒させました。マメットはプロジェクトから去って行ったのでした。

その後、ザナックは『マーニー』(1964年)や『キャバレー』(1971年)を手掛けた女性脚本家ジェイ・プレッソン・アレンを雇い、彼女は実に映画らしい素晴らしい脚本に書き換えたとされています。プロデューサー達はこの出来に大満足し、映画化はジェイ版を前提に進められました。

監督には社会派シドニー・ルメットが雇われましたが、一転してルメットはジェイ版をボツにしてマメット版の採用を決めました。ルメットによると、マメットの脚本はストーリーが頭に入りやすかった上に、セリフで説明しすぎず監督・俳優・観客に対して余白を残していることが良いとのことでした。ただ一点、評決の前に終わるという結末のみ不採用とされ、マメットの同意を得た上で加筆が行われました。

さすがのマメットも、ショービズ界で50年超のキャリアを持ち、名作『十二人の怒れる男』(1957年)を監督したルメットの意見には傾聴せざるを得なかったようです。

キャスティング

本作の脚本はハリウッド界隈で話題となり、プロデューサー達はキャスティングで苦労をせずにすみました。ケイリー・グラント、ダスティン・ホフマン、フランク・シナトラらが主演に自ら名乗りをあげ、シナトラに至ってはノーギャラでもいいとまで言ってきました。

そんな中でロバート・レッドフォードが一旦主演に決まったのですが、レッドフォードのイメージに合わせて主人公の人物像を変更し始めたことから脚本がまとまらなくなり、数か月の作業の後にレッドフォードは企画から去って行きました。

その後、シドニー・ルメットがポール・ニューマンのキャスティングを思いつきました。本作製作直前のポール・ニューマンは現在のマット・デイモンみたいな感じで、決して大根役者ではないものの金になる映画にばかり出演していたために演技面での評価を受けていませんでした。当然、本作のキャスティング候補には上がっていなかったのですが、ルメットは主人公と年齢が合っていることと、多面的な演技ができる俳優であることを理由に、ニューマンをキャスティングしました。

本作への出演が俳優としてのニューマンの評価の分岐点となりました。重厚な演技ができるベテラン俳優としての評価を確立し、何か賞を与えなきゃという雰囲気になって1986年のアカデミー名誉賞、1987年のアカデミー主演男優賞受賞に繋がったのだから、ルメットの慧眼恐るべしというところです。

感想

非常に見やすく安定感のあるドラマ

優れた原作、優れた脚本、優れた演出、優れた演技に支えられた作品なので、本作は面白く見やすい作品となっています。誰が見てもきっちり楽しめる作品ではないでしょうか。

法廷を舞台にし、医療過誤がテーマであるものの専門用語が飛び交う難解な内容になることは避けられており、情報の整理が優れています。最後までハラハラさせられるので法廷サスペンスとしては上出来の部類に入るし、くたびれた中年男の再生の物語も王道をいく内容で安定感が違います。

法廷サスペンスと中年男のドラマ、それぞれ個別でも面白いものを組み合わせて面白さをきっちり2倍にしているのだから見事なものです。

以下にいろいろと文句を書きますが、基本的には見る価値のある映画だと思ってください。

勧善懲悪的すぎるドラマが現在の目で見ると厳しい

安定感、それが現在の目で見ると厳しくもありました。

医療過誤の隠蔽に走る権力者側が純粋悪とされているのですが、あまりに一面的な描かれ方だったので鼻につきました。地域に根付いた医療機関や、麻酔学の権威である医師は大勢の人命を救ってきたし、これからも救い続けるはずであり、彼らを罪に問うことが本当に社会正義と言えるのかというためらいまでが描けていれば、もっと深みのある作品になったのだろうと思うのですが。

原作は未読なので断定的なことは言えないのですが、そうした多面的な考察の痕跡は作品の断片から伺えます。医療過誤を犯したタウラー医師は事故当日には大勢の分娩手術を執刀しており、疲れ切った状態にあって被害者のカルテの記載を見逃したという説明があり、彼には彼で同情すべき背景があったのです。

また、原告側の参考人として現れたトンプスン医師はただの開業医で麻酔学の権威ではないばかりか、様々な医療過誤の裁判に出廷して証言している、いわゆるプロ市民的な側面のある人物だという説明もありました。

こうしたディテールから察するに、加害者側が悪人ではない場合もあるし、社会的影響の大きな訴訟には有象無象が集まってきて、裁判に勝つためにはトンプスン医師のような怪しげな人物の力を借りることもあるという、裁判にまつわる複雑な人間模様を原作は描いていたのではないかと思います。

しかし本作はそうした複雑な考察を大幅に切り捨てており、善人が悪人に勝つ単純な話に落とし込んでいます。この短絡的な切り口は残念でした。

主人公が最後までダメダメで勿体ない

主人公ギャルヴィンの動かし方も工夫の余地ありと感じました。

若い頃には大手法律事務所に入所し、創業者の娘と結婚して順風満帆だったものの、上司の犯した不正を許せず告発しようとしたために組織から身ぐるみ剥がされ、詫びを入れたことで何とか前科者にはならずに済んだものの、キャリアも家庭も失った男。なかなかドラマチックな背景を持つ男なのですが、士業の世界でこうした落ちぶれ方をした人は現実にも意外といます。

現在は尊敬を得られていないものの、10年前までは優秀な弁護士だったのだから彼のスキルが活かされる場面があるべきだったと思います。舐めてた三流弁護士が実は凄腕でした的なカタルシスがあればよかったのに、彼のスキルが発揮されるのが判例を2~3個ポンポンと上げて先輩弁護士をあっと言わせる場面だけだったのは残念でした。

あとは徹底的にやりこめられるのみ。彼が取ろうとした策はすべて相手方に潰されてしまい、最後までクリティカルな打撃を与えられないまま陪審員の情に頼るしかなくなるのだから興奮がないし、主人公の成長物語としても不発に感じられました。

また、法律事務所のダーティな戦い方を身に染みて知っているギャルヴィンだからこそ、相手方との心理戦でより上をいくような展開があるべきだったのですが、彼の戦い方はド新人と変わらないので、その設定を置いている必要がほとんどありませんでした。

本作の主人公を新人弁護士に置き換えると、フランシス・フォード・コッポラ監督の『レインメーカー』(1997年)と似たような映画になります。それほど主人公の設定が活かされていないということです。

シャーロット・ランプリングが無駄でしかなかった

シャーロット・ランプリング扮するローラ・フィッシャーは、その登場場面から何者なんだかよく分かりませんでした。その違和感が終盤の展開に繋がっているのだから映画として筋が通っているとも言えるのですが、それを考慮しても彼女の存在は不要だったかなと思います。

初登場場面からしてよくありません。彼女はギャルヴィンの行きつけのバーのカウンターに座っており、場末のバーに似つかわしくない程の美人なのでギャルヴィンは彼女をナンパしてしまうのですが、この場面だけでは彼女も常連でそもそもギャルヴィンとの面識があったのか、ここで初めて会ったのかすら分かりません。二人の関係性がよくわからない状態で始まるラブストーリーは、終始座りの悪いものでした。

その後も、彼女に関しては夫と離婚したばかりで住む家にも困っている美人という情報しか分からず「こいつ、一体誰なんだよ」感がハンパではなく、フィッシャーとギャルヴィンの恋愛模様にはまったく感情移入できませんでした。

加えて、再起をかけて医療過誤訴訟に挑もうとしているギャルヴィンが女にうつつを抜かしているので、「ギャルヴィン、お前本気でやる気あんのか!」と言いたくなるような状況も出来上がっているし、彼女の存在は終始ノイズのようでした。

彼女がハニトラ要因だったというドンデンについても、そもそも本編から浮いていたキャラクターだったので観客にとってのサプライズには繋がっておらず、「このために彼女を配置していたのか」とおかしな部分で納得するに留まっています。

ディテールが甘い部分が散見される

法廷サスペンスとしても、ディテールが甘い部分が散見されることが残念でした。

依頼人が即時和解を望んでおり、被告側から納得できる和解金の提示もあったのに、双方の意向を無視して代理人が勝手に訴訟に踏み切るということはありうるんでしょうか。依頼人は即刻ギャルヴィンを切って意に添う代理人を立てるべきだし、暴走したギャルヴィンは懲戒ものだと思うのですが。

ギャルヴィンが部外者のフィッシャーに仕事内容をベラベラと話していることも不自然でした。家族にすら仕事の話をしないことは専門家として当然のことだと思うのですが、アメリカの弁護士にはそんな矜持すらないのでしょうか。

終盤、元看護士のケイトリン・コステロの証言及びコピーした文書を証拠として採用する・しないのやりとりでは、原本がある場合にはコピーは証拠として採用されないとの被告側の主張が通るのですが、このコピーは原本の改ざん可能性を示す証拠でもあり、常識的に考えれば原本と並べて吟味されるべき重要な文書だと言えます。なぜこれが却下されたのかがよく分かりませんでした。

法廷サスペンスとして考えれば、あそこでコピーが出てきて原告側勝利とすれば良かったのに、なぜいったん劣勢になって、陪審員の情でこの劣勢が覆されるという余計な展開を入れたんでしょうか。最終的に情に訴えて勝つのであれば証拠なんて要らないし、正攻法で勝利すればこそ、被告側の大弁護団ですら予期できなかった隠し玉を最後に出したギャルヴィンの有能さの証明にもなったはずなのに。

コメント