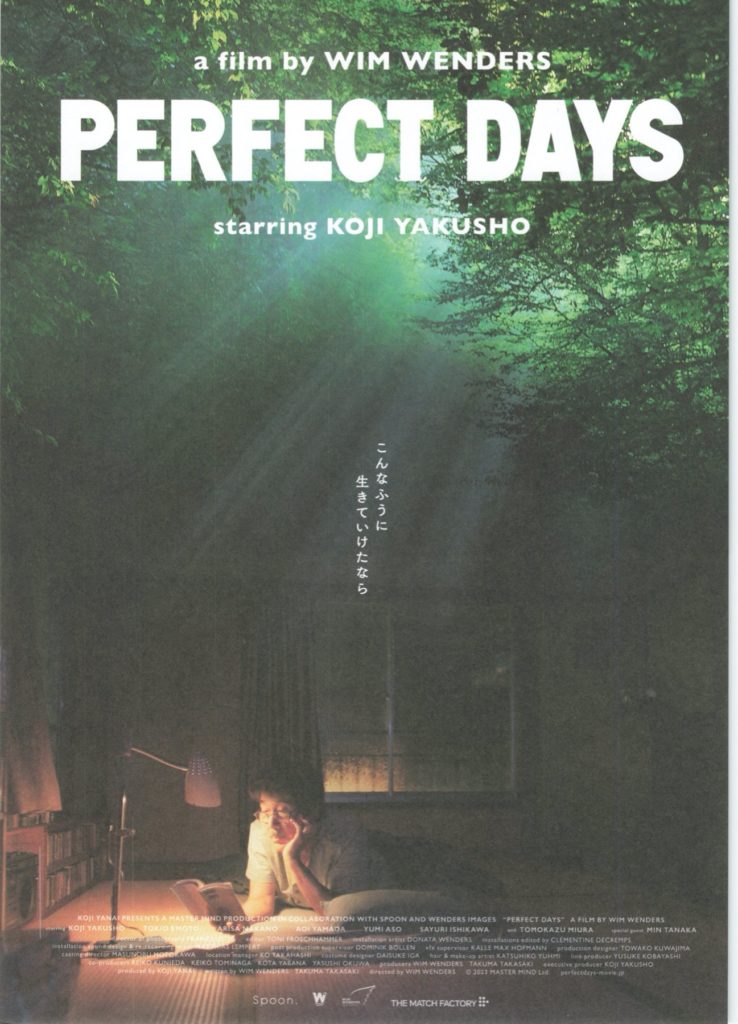

(2023年 日本・ドイツ)

大したことが起こらない雰囲気系の映画なので、面白いか面白くないかで言うと、面白くはない。けど人生や職業というものについて深く考えさせる余地があるので、見て損もない。

ちょい苦手なヴェンダース監督作品

個人的にヴィム・ヴェンダースの映画は苦手で、代表作『パリ、テキサス』(1984年)も『ベルリン・天使の詩』(1987年)もダメだった。

しばらく前に見た本作も「ん~」という感じで、特に感想もなかったのでブログ記事にもしなかったんだけど、仕事についての考え事をしていた時にふと本作の内容が頭によぎり、映画に対する感想も何となくまとまってきたので、ブログにつらつらと書いておく。

繰り返すが見たのは随分前なので細部は記憶違いをしているかもしれない。その点はご容赦いただきたい。

で、考え事とはなんぞやと言うと、仕事のやりがいとは一体何なのかということである。

ブログのタイトルにもある通り、私は公認会計士資格を持っているのだが、会計士らしい仕事など10年近くやっていなくて、事業会社への転職を経て、今は雇われ役員のような形で会社を転々としている。

この日本社会においては実にイレギュラーな生き方をしている自覚を持っているのだが、組織という背景を持っていない、かといって自分の組織を作るでもない俺は一体どこに向かっているのだろうと考えた時に、ふと思い出したのが本作の役所広司だった。

役所広司をひたすら鑑賞する映画

役所広司扮する平山はトイレ清掃員なのだが、自宅アパートに停めた車(おそらく私有車)で直接現場へと向かい、事務所などに立ち寄る様子もないことから、個人事業主として業務を請け負っているものと思われる。

映画は、淡々とした日常を送る平山の姿を、ひたすらに淡々と描き出す。

職場の若手に振り回されたり、姪っ子が転がり込んできたりと、たまに波風は立つのだが、平山は高徳の僧のように動じず、また淡々とした日常へと戻っていく。

大したことが起こらない内容なのでつまらないっちゃつまらないのだが、役所広司が見せるきびきびとした動きが実に気持ちよく、2時間は見ていられる作品となっている。

カンヌ国際映画祭における主演男優賞受賞はダテじゃない。

トイレ清掃員という脚光を浴びづらい職業にありながら、平山は実に充実した顔をしている。

「トイレを綺麗な状態に戻す」というミッションのみに専念しており、職業人としての到達点を示しているようにも見えてくる。

便器から豪快にはみ出したう〇こや、床にぶちまけられたゲ〇などが映し出されておらず、トイレ清掃員のリアルに迫っているのかと言われると疑問符も浮かぶが、映画としてパッケージ化するためにはこの程度に収めるしかなかったという事情も推察できるので、そこはあまりつっこまないでおこう。

本作の出発点は、日本財団のプロジェクト『THE TOKYO TOILET』のPRであり、元は短編オムニバスを作る計画で発注がかけられたのだが、日本の清掃人達の職人気質に感銘を受けたヴェンダースによって長編へとブローアップされたという経緯がある。

元がPR目的なのだから写実性などは二の次だという大人の事情は、同じ大人として察してあげたい。

また本作の核心とはトイレの汚れ具合ではなく、仕事、ひいては人生にどう向き合うのかという生き方の問題だと思うし。

平山の日常はセルフ・コントロールの積み重ねだ。

仕事を完璧にこなすばかりか、業務時間外の行動パターンもすべて決まっており、自分の趣味と定義したこと(読書・音楽・カメラ・飲酒)を、こちらも作業的に節度を持ってこなしていく。

住んでいるのは築50年オーバーのボロアパートで、彼の部屋には本やラジオしかない。

ここだけ切り取って「舞台は昭和です」と言われても違和感ないほどで、彼は何十年と同じ生活を送ってきたのだろう。

人間関係は最小限度に抑えられており、行動範囲内で馴染みの顔と軽く挨拶をする程度の距離感を維持し続ける。日常のペースを乱す最大要因は他人だからだ。

ヴェンダースは、良いとも悪いとも評価を下すことなく、平山の姿をただ淡々と描き出す。

これをどう受け取るかは人それぞれではなかろうか。

「まさにPerfect Days!人生とは最終的にこうあるべき」と思う方もいるだろう。

ちなみに映画の宣伝文句は「こんなふうに生きていけたなら」である。

が、私が持った感想は「高度な引きこもり」だった。

平山は高度な引きこもり

もちろん引きこもりとは家から出ない人を指すのであって、仕事を持ち毎日労働に勤しんでいる平山は、その定義には該当しない。

ただし精神性は通底しているのではないかと思うのである。

前述の通り、平山は常に同一の行動パターンに自分をあてはめ、家と仕事場をただ淡々と行き来し、休日の行動までを予定調和に収めている。

狭い世界に自分を閉じ込め、外部への冒険を試みないという点では、拡張版の引きこもりと言えるのではないか。

以前、うちの長男が学校での人間関係に悩んでいることがあった。

イジメに遭ったとか嫌いな奴がいるとかではなく、ただただクラスに馴染めないだけだったのだが、その際に私は「精神的に距離を置きたいのであれば、クラスメイトとは最低限の交流をもっておけ」というアドバイスをした。

ずっと黙っていたり、1人になろうとすれば、かえって目立ってしまい放っておかれなくなる。

挨拶をするなど当たり障りのない行動をとっておけば特に注目もされず、結果、誰からも干渉されずに済むという私の人生訓なのだが、本作の平山はその実践者ではないかと思う。

平山が目指しているのは社会的な透明人間になることだろう。

トイレの清掃員とは社会にとって必要でありながら、その存在を知覚されづらい立場でもある。

例えば男子トイレに女性がいると、多くの方は用を足せなくなる。

しかし、それが清掃のおばちゃんであれば躊躇せずおしっこができる。個室にだって余裕で入れるし、何ならブリブリ音だって出せる。

私自身にもオフィス清掃バイトの経験があるが、こうした職業の人間にはみな驚くほど目を合わせない。自分の存在が目に入っていないのではないかと思うほどで、まさに透明人間の気分だった。

中盤にて麻生祐未扮する平山の妹が登場し、二人には太い実家があることが判明する。

経済的には恵まれていた平山だったが、いろいろとついて行けないものでもあったのか、社会的に透明になる道を選び取ったという背景が何となく見えてくる。

それを見て「こんなふうに生きていけたなら」とは思わないかな。

人はただ生存できればいいのではない。社会から認められ、他人との関係性を構築したいという本能を持つ生き物だからだ。

上述の長男だって、そのうち学校に馴染みまくり、今では女子とカラオケに出かけては「俺の日常は充実しまくってます」って顔しててムカついてくるほどだ。

一度は孤立を望んだ長男すらこの有様なのだから、本心から孤立を望んでいる人は、実のところ少数派ではないかと思う。

解釈の分かれるラストの涙

その後、なんやかんやありつつ、お気に入りだったスナックのママ(石川さゆり)と付き合えるかもしれないという急展開を迎える平山。

いつも通り仕事に向かう平山の目には涙が。

ここで終劇なのだが、この涙はどうにも解釈に迷う。

思いがけない展開に人生のありがたみを感じ、すべてのモノの見え方が変わったという感動の涙なのか、この歳になって人生の可能性を実感し、リスクゼロの世界で小さくまとまってきた自分が無駄にしてきた長い年月を悔いる涙なのか。

言葉にせずともメッセージを的確に伝えられることが名演だと言われているが、ここでの役所広司の演技はそれとは正反対で、受け手によっていかようにも捉えることができる。

これはこれで凄いパフォーマンスで、カンヌ国際映画祭における主演男優賞受賞はダテじゃない(本日二度目)。

まぁともかく平山の人生は変化の兆しを見せたわけで、人生とは良いことも悪いことも起こり得るからこそ楽しいのである。

ここまでくると”Perfect Days”というタイトルは逆説的にも感じられてくる。

完璧な日々とは破滅的に面白くない毎日ではないか。

そんな”Perfect Days”を送っていた頃の平山が、唯一熱心に取り組んできたのが清掃の仕事である。

ここで序盤のお題「仕事のやりがいとは一体何なのか」に戻ってくるのだが、仕事とは自我を保つための一手段なのであろうと思う。

仕事という強制力があるからこそ、平山は毎日早起きをして、そこから規則正しい毎日が始まっていた。

仕事への取り組みによって生きがいを見出し、没頭できる対象を見つけた。

ある程度の年齢を越えてくると、自分自身と仕事を切り離すことは難しくなる。

元は自由になりたくて清掃員という職業を選んだであろう平山は、清掃員という属性によって元来の几帳面な性格が強化され、すべてを折り目正しく遂行する人間へと進化した。

仕事こそが自分なのである。

コメント