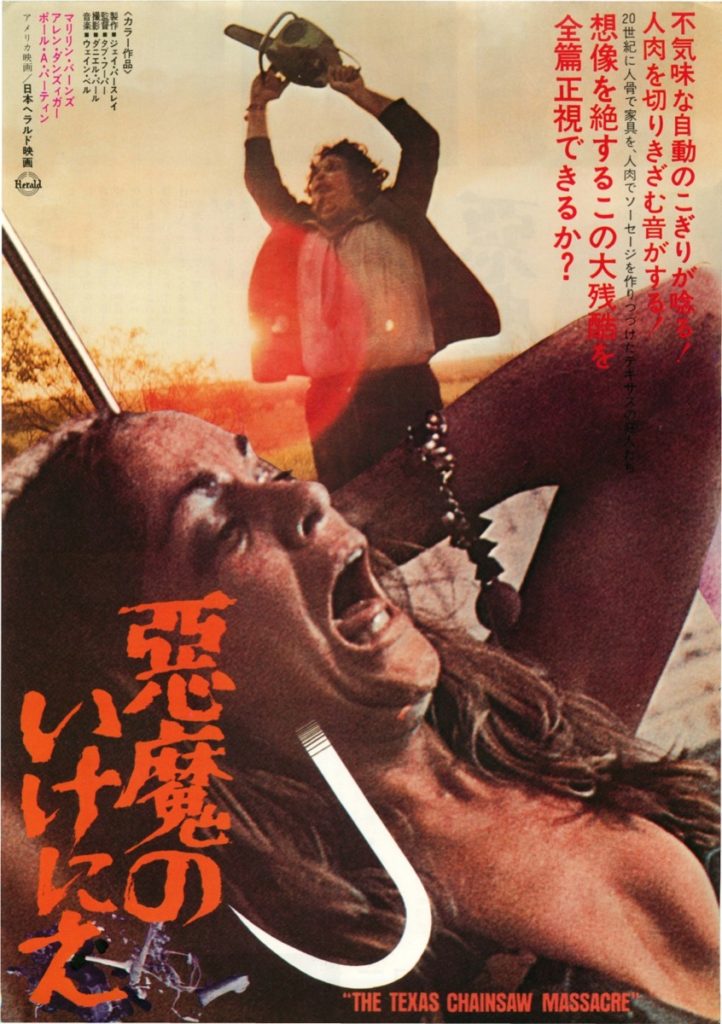

(1974年)

いつまで経っても最強レベルで怖い映画。田舎には想像を絶する野蛮人がいるのではないか。そうした身に覚えのある恐怖を具体化した作品であり、身内以外は人間と思わず殺すソーヤー家の無邪気な凶暴さが光っています。

感想

ド田舎スリラーの金字塔

田舎と言われて何をイメージするでしょうか。

その民族・文化の原風景、純朴さやおおらかさと言ったプラスのイメージもあるでしょうが、同時に、異様な排他性や、新しいものを受け入れない偏屈さ、不合理な慣習や人間関係に何世代にも渡って囚われ続ける息苦しさといったマイナスイメージにも根強いものがあります。

このマイナスイメージを徹底的に煮しめて作られたのが、本作『悪魔のいけにえ』(1974年)でした。

田舎には我々の常識が通用しない集落や、想像を絶する野蛮な人間が存在するのではないか。そんな漠然とした不安をモロに反映した内容であり、現実世界でイメージしうる恐怖の延長線上にあるからこそ、そこには迫真性が宿っています。

そして出てくる殺人者達とは言葉こそ通じるが、意思疎通を図ることはほぼ不可能。これって、まったく言葉の通じないモンスター以上に恐怖心や絶望感を掻き立てられます。

殺人鬼たるソーヤー家は完璧なヒャッハーではなく、最年長者であるおじいさんを立てようとか、食事中には相応しい態度をとろうとか、どうも彼らなりの秩序はあるらしい。

でも、よそ者を殺すということには全くの躊躇がなく、彼らの中でそれは「やっていいこと」と判断されている辺りが実に怖いのです。

本能や快楽から人を殺すサイコキラー以上に、狂った秩序の中で生きている集団は恐ろしく、私たちとは折り合いようがないという点が不快であり怖いわけです。

殺人場面の作業感が怖い

繰り返しますが、彼らは快楽で人を殺していません。

それはホラー的な描写においても徹底されていて、金槌で頭を殴って一発で息の根を止めたり、生身の人間の胴体をフックで引っかけて動けないようにしたりと、家畜を屠殺するかのような慣れた手捌きで人間を処理していきます。

通常のホラー映画では殺人を楽しんでいるかのような描き方が圧倒的に多いのですが、本作の場合は作業的にこなしていく感じが怖いんですよね。人を人として見ていない感じがして。

で、身内以外の人間を傷つけたり殺したりすることには良心の呵責がまったく働かず、相手がどれだけ泣き叫び、命乞いをしてきたとしても、全く耳に入っていないかの如く解体作業を進めていく。

それが本作の異次元の怖さに繋がっています。

なお、直近で製作された『悪魔のいけにえ -レザーフェイス・リターンズ-』(2022年)の何がダメだったのかというと、怨恨をレザーフェイス側の行動原理にしてしまったことです。

怨恨を抱くということは相手を人間として見ているということであり、人と人とのコミュニケーションの齟齬というテーマが浮かび上がってしまうのですが、『悪魔のいけにえ』的な恐怖の源泉って、対象が人間であるという感覚の決定的な欠落ですから。

作った人間の正気を疑うレベル

作品から受けたショックが余りに大きかった場合、「この映画を作ったのは異常者ではないか」と思うことがありますが、本作もまさにそのパターン。

あまりにも倫理観を超越しており、いくらホラー映画だとしてもやっちゃいけない領域に足を踏み入れている。作った人間の正気を疑うというレベルにまで達しているのです。

メイキングなどを見ればトビー・フーパー監督が試行錯誤していたことがわかるし、彼は編集に1年以上を費やしており、滅茶苦茶うまい人が緻密な計算をしながら作った作品であることは間違いないのですが、完成した作品の画や雰囲気のインパクトが余りに強烈過ぎて、作り手の顔が全く見えなくなっています。

そのことが「どういう人間がこんな映画を作ったんだ」という不安を掻き立てる要因になっているのです。

そして、その不謹慎さがゴア描写によるものではないという点も、本作の特徴となっています。

『テキサス・チェーンソー・マサカー』(テキサス自動ノコギリ大虐殺)というブルータルにも程があるタイトルとは裏腹に、チェーンソーによる殺害は一件のみ。

その一件も暗闇の中で起こり、血が飛び散ったり内蔵が飛び出たりはしません。

年齢制限に引っ掛からなかったことで10代の観客の目にも触れ、大きな収益をあげたジョージ・A・ロメロ監督の『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(1968年)の成功モデルがフーパーの念頭にはあったのか、描写は抑えめに作られているのです。

しかしあまりにどす黒すぎる物語と異常な空気感によって、ゴア描写を越えたショックを観客に与えている。このこともまた、本作の完成度の凄まじさを物語っています。

画面の荒さが良い味になっている

この異常な空気感をさらに強化しているのが、低予算から来る画面の粗さです。

後世ではマスター・オブ・ホラーの呼び名を欲しいままにしたトビー・フーパーですが、駆け出しの頃にはドキュメンタリーや実験映画を手掛けていました。

しかしそれらがことごとく金にならなかったことから、「低予算で製作できて、ドライブインシアターなどに売れる可能性が高い」という目論見の下、相棒のキム・ヘンケルと共にホラー映画を作ることに。

そんな背景があるものだから本作の製作環境は非常に厳しく、撮影機材としては安価な16mmフィルムしか使用できず、BGMを付けることもできませんでした。

やたら粗い画像の中で、見たこともない役者が見たこともない酷い目に遭わされる。BGMすら入っていないものだから、映画らしさが全然ない。

これが本作の迫真性を高め、本当にこういうことが起こったんじゃないかと観客に錯覚させる要因となっているのです。

後にフーパーは、マスターの悪さから本作の高画質盤をリリースできないことを嘆いたらしいのですが、いやいや、本作はピカピカの画質だとダメなんですよ。

里帰り設定は不要だった

と、本作がホラー映画の傑作であることは間違いないのですが、不満点がないでもありません。

一般的に、本作は都会から来たちょっと無神経な若者達が、田舎の殺人一家に捕まる話として理解されています。

長年、私もそう思ってきたのですが、今回あらためて鑑賞して、実はそういう話じゃなかったということに気付きました。

主人公サリーとその兄フランクリンは祖父の家を訪ねてきたという設定となっており、幼少期に遊んだ小川の場所を仲間に教えるなど土地勘もあって、実は完全な部外者でもないのです。

ただし、この設定が入るとおかしなことになるんですよね。

サリー&フランクリンはソーヤー家のご近所さんの孫であり、この小さな社会ではお互いを認識し合っていてもおかしくないのに、はじめましての感じで襲われます。

直接的な面識がないにしても、あれだけ様子のおかしなご近所さんの事情を襲われるまで知らなかった、祖父から「あの家には近づくな」などの警告すら受けていなかったというのは、不自然にも程がありますよ。

何せ田舎ですからね。みんな異常性を認識しているのだが、厄介なご縁や古くからの人間関係もあって、放置するしかないというのがその恐怖の源泉であって、彼らの問題を認識していなかったというのは違うかなと。

また、ここが彼らの旅の目的地だとすると、偶然足止めを喰らった田舎で大変な目に遭わされるという、現代の寓話的な要素も失せてしまいます。

私はこの設定を不要だと感じたし、後にマイケル・ベイが製作したリメイク版『テキサス・チェーンソー』(2003年)においても、この里帰り設定は省かれています。

コメント