(2006年 アメリカ)

社会派の題材を娯楽アクションとして見せたエドワード・ズウィックの真骨頂的作品。構成の抜群のうまさ、見せ場の迫真性に加え、主演のディカプリオの意外なハードボイルドさもあって、全方位的に良くできている。

感想

社会問題と娯楽の素晴らしいハイブリッド

公開時に劇場で鑑賞した映画。

新卒で入社した会社が死ぬほど暇だったうえに、家の近所にシネコンがあったのでやたらと映画館に行ってた時期があったのだが(今から考えるとなんというパラダイス)、その頃に何となく見た。

所見時から面白いとは感じていたのだが、アフリカの紛争や貧困をテーマにした作品が乱立していた時期にあって(『ホテル・ルワンダ』『ツォツィ』『ナイロビの蜂』etc…)、相対的に本作の印象は薄くなっており、その後に見返すことはなかった。

最近、ふとディカプリオが気になる瞬間があって、彼がオスカーにノミネートされた本作を再見してみたのだけれど、すると「こんなに良い映画だったっけ!?」と驚くほど良かった。

ジェット・リー主演のヒップホップカンフー映画(なんちゅージャンルだ)『ブラック・ダイアモンド』(2003年)と似たようなタイトルで紛らわしいのだけど、本作は紛争ダイヤモンドをテーマにした重厚な社会派作品。

社会啓蒙的なテーマと娯楽要素の折衷を得意とするエドワード・ズウィック監督は、紛争ダイヤモンドを取り巻く複雑な国際情勢を端的に説明していく。

政情不安定なシエラ・レオネでは戦費獲得のためにダイヤモンドが採掘されている。国際マーケットはそれらが血に染まったダイヤモンドであることを知りつつも、第三国を経由させることで産地ロンダリングをして、平然と販売行為がなされている。

そうして入ってきた金は武器を買うために使われて、再びアフリカ人の血が流されるという悪循環を引き起こす。

劇中では違う社名が使われているけど、モデルとなっているのはロンドンに本社を置く宝石メーカー デビアス社だろう。

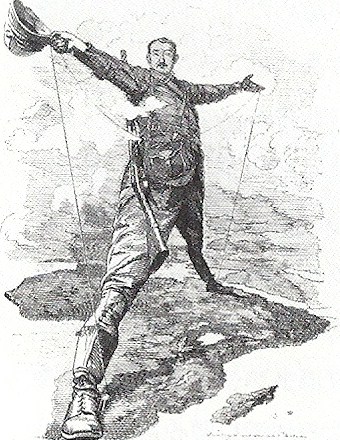

デビアス社の創業者は英国人セシル・ローズ(1853-1902年)だが、ディカプリオ扮する主人公アーチャーが、その出身国をジンバブエではなくローデシアと呼称するあたりに、「私たちが何の話をしているのか分かってほしい」という製作者たちの思いが込められている。

その響きからお察しの通り、ローデシアという国名は植民地宰相だったセシル・ローズの名からとられている。

デビアス社と言えばかつて日本マーケットにも力を入れており、バブル期には「スイートテンダイヤモンド」と称して、日本全国の男性たちにダイヤの指輪を買わざるを得ない空気を作っていた悪徳企業だ。ゴールデン洋画劇場のスポンサーだったので私の記憶にもはっきりと残っている。

閑話休題

ここまでの情報では堅苦しい社会派作品のような印象を持たれるかもしれないが、実際には王道のトレジャーハントものを軸としたバランスの良い娯楽作として仕上がっている。

アントワン・フークア監督の『ティアーズ・オブ・ザ・サン』(2003年)がやろうとして大失敗したことに、本作はきっちりと正解を出しているのだ。

ジャイモン・フンスー演じるソロモンはシエラ・レオネの田舎の漁師だが、反政府軍に村を襲われて一家は散り散りとなる。

屈強な肉体に目を付けられたソロモンはダイヤモンド鉱山での強制労働に従事させられ、そこで巨大なピンクダイヤモンドを発見。ちょうどそのタイミングで政府軍vs反政府軍の戦闘が始まったので、ダイヤを埋めて隠すことに成功する。

ディカプリオ扮するアーチャーは元傭兵で、現在はダイヤモンドの密輸と武器の輸入を行う仲介業者のような役割を果たしている。

武器の代金として受け取ったダイヤモンドを政府軍に没収されてしまい、代わりの品を探さなきゃいけないという時に、偶然にもソロモンと同じ留置所に入れられて、彼が巨大なピンクダイヤモンドを隠したという事実を知る。

一方家族を探したいソロモンとしても、白人の力を借りる必要がある。アーチャーのようなタイプの人間を内心では嫌悪しつつも、家族のためには彼と組むしかないという状況に追い込まれる。

対照的な人物が不承不承ながらコンビを組みことはバディ映画ものの鉄則だが、本作は各自の行動原理を端的にまとめてみせることで、この凸凹コンビを観客にも違和感なく受け入れさせる。「うまく話をまとめていくものだ」と感心しきりだった。

ここから先はアーチャーとソロモンの大冒険が始まる。

大冒険には危険なトラブルが付き物だが、本作ではそれをアフリカ大陸で現実に起きていることと結びつけることで、国際問題を分かりやすい形で観客に問題提起してみせる。こちらも見事な処理だった。

アクション俳優ディカプリオが最高

兎にも角にもディカプリオが良すぎる。

彼が扮するアーチャーは、シエラ・レオネの情勢をいたずらに悪化させ、他人の不幸から利益を得ている悪しき人間の一人だ。しかしアーチャー本人だって望んでそうなったわけではない。

少年期の壮絶な経験を経て、白人の傭兵グループしか身を寄せる場所がなかったので今のアーチャーが形成された。彼はアフリカの少年兵たちと似たような境遇を経ているのだ。

その経験は良きにせよ悪しきにせよ、現在のアーチャーのドライな一面に繋がっている。

一切の感傷を排して状況を冷静に見極める目はその生存において重要な意義を持つ反面、社会や人生を達観しすぎており、他人に対してもドライな姿勢を要求しすぎることは、争いの種にもなっている。

実際、アーチャーは嫌な野郎なのだ。

しかし観客から嫌われるか嫌われないかのギリギリのところで踏みとどまっているのは、ディカプリオの魅力によるところが大きいだろう。

またディカプリオは、アーチャーの取っ付きにくさをハードボイルドとして昇華させている。

いざ戦闘となれば素晴らしい身のこなしを披露し、銃の扱い方もめちゃくちゃにうまい。彼の銃の構え方は、ちゃんと当たっているように見える。

70年代ならスティーヴ・マックイーンが演じたんじゃないかと思われるような役柄を見事モノにしており、この手の映画にあと何本か出演していれば、今頃はタフガイの代名詞にもなれたんじゃないかと思うほどだ。

彼が退場して以降のラスト15分が死ぬほど長く感じられたことは本作の数少ない欠点だが、それほどディカプリオが良かったってことなので、決して悪い気はしない。

コメント