(2023年 アメリカ)

原爆の父と呼ばれるオッペンハイマーの伝記映画。時系列をいじりまくった複雑怪奇な構成には「そこまでやる必要あった?」という疑問符も浮かぶものの、アメリカ映画で原爆投下をはっきりと断罪した姿勢には恐れ入った。やっぱりクリストファー・ノーランはすごい。

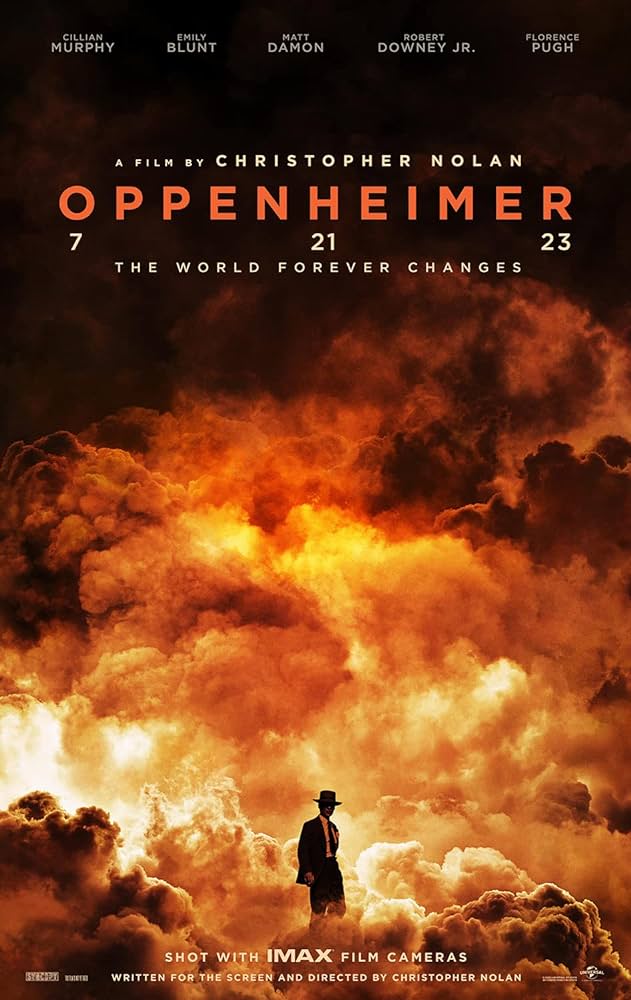

仕事が忙しくて2か月ほどは映画を見る時間もなく、ブログの更新も止まっていたけど、さすがに話題作『オッペンハイマー』は見に行ったので久々の投稿。

(映画館に行ったのは公開日の3月29日で、感想を書いたのはその3週間後なので、感想がやたらざっくりしている点はご容赦いただきたい)

非SFのノーラン作品は久々だけど、中身は相変わらずのノーラン節全開。

1954年の聴聞会と1959年の公聴会の二つの舞台を設けたうえで、それぞれの現時点と回想を織り交ぜつつオッペンハイマーの人となりと原爆開発史を明らかにしていくという、なぜこんなに複雑しようとしたのか理解に苦しむ構成となっている。

1954年の主人公はオッペンハイマー当人(キリアン・マーフィー)で、1959年の主人公はルイス・ストローズ(ロバート・ダウニーJr.)。主観と客観を織り交ぜた語り口であるという趣旨は理解できたけど、ここまで複雑にする必要があったのかどうかはよくわからない。

『2001年 宇宙の旅』(1968年)を製作したスタンリー・キューブリックは、当初あったナレーションや説明台詞などを排除して意図的にわかりづらくしたらしいが、ノーランの映画の製作姿勢にも似たようなものを感じたりで。

あと膨大なキャラクターが登場する割に人物描写が不親切だった点も気になったけど、こちらは事前に映画秘宝の町山智浩さんの記事を読んで対策していったので、個人的には問題なかった。何の予備知識もなく見ると、誰が誰やら分からなくなると思うけど。

で、内容だけど、こちらも相変わらずのノーラン節で尋常じゃないコッテリ濃厚ぶり。180分でも短いんじゃないのというほどの情報量に感じたけど、実際、オリジナル脚本は197ページもあったらしい(脚本1ページ=1分に相当)。

序盤のリンゴのエピソードがオッペンハイマーの人となりを象徴している。

ケンブリッジ大学に留学中の若きオッペンハイマーは、自分に意地悪をしてきた教授のリンゴに青酸カリを仕込むんだけど、その日寝る間際に「やばい!」と思い直して毒リンゴの回収にもどっていく。

どんなに憎い相手であっても毒を盛るなんてことは普通はやらないわけで、やっぱりオッペンハイマーの人格ってアレだったのねということがわかる。

ただし本心から死を望んでいたわけでもなく、後で気づいて回収に向かったのだから、天才の割に後先考えず、衝動的に行動を起こしてしまうという不安定さも垣間見えてくる。

こうした「つい衝動的にやっちゃう」という習性と、その実、破滅的な結果を望んでいるわけでもないという小心さが、原爆開発を巡る彼の言動や後悔につながっていくというわけだ。

その後、なんやかんやあって母国アメリカで量子物理学の権威となったオッペンハイマーの前に、マット・デイモンがやってきて「原爆を作ってくれないか」と依頼をする。

すでにナチスは原爆開発に着手済、しかも量子物理学の世界ではドイツこそが最先端なので、彼らが本気出せばいつか完成させてしまう。これは一大事だ!アメリカも早く開発しなきゃ!という大義名分のもと、オッペンハイマーは原爆開発の総責任者に就任する。

ここから先はオッペンハイマーが人材をかき集めてビッグプロジェクトに挑むという、普通に面白いパートに突入していく。立ちふさがる難題を次々と解決していく様には高揚感があった。

そのピークが爆発実験の場面で、2年をかけたプロジェクトをついに達成したことで劇中の登場人物も観客もアゲアゲ状態になるのだけれど、感情的なピークを打った直後には「これを生身の人間の上に落とすのか?」という巨大な疑問符が浮かび上がってくる。

我々はエグいくらい人が死ぬものを完成させてしまった・・・

しかも戦況的にはドイツは降伏済で「ナチスに先に作られるかも」というそもそもの大義はとっくに消え失せているし、残った大日本帝国は息も絶え絶え。もはやこの爆弾がなくても戦争は終わるのだ。

この部分をはっきり描き切ったことにこそ、本作の価値はあると思う。

広島・長崎への原爆投下を巡っては、「戦争を早く終わらせた」「もしも本土決戦をやっていれば原爆の比にならないほどの人が死んでいた」という原爆神話がある。

日本人からすると「何をおっしゃる」というトンデモ理論ではあるが、アメリカでは教科書にも堂々と記載されているほどの有力説。本作はそれをきっぱり否定しているのである。米国製映画でこれをやりきってしまったクリストファー・ノーランには心底恐れ入った。

オリバー・ストーンのように言葉にしてはっきり説明してしまうと猛烈な拒否反応も現れたであろうところ、ノーランは言葉を使わずナラティブでメッセージを伝えた。実にクレバーな作り方である。

本作を巡っては「広島・長崎の惨状を描いていない」という批判があるけど、それは的外れだと思う。

全体として主張しているのは、原爆を投下するとどうなるのか分かっていたにも関わらず、その結果から目を背け続けたオッペンハイマーの無責任さなので、彼が見ないようにしていたものを映し出しては主題がブレてしまう。

そして無責任だったのはオッペンハイマーだけではない。

舞台となる聴聞会、1954年はオッペンハイマーを否定するもの、1959年はオッペンハイマーを擁護するもので、状況に応じて同一人物をアゲてサゲてをしていたアメリカ社会のいい加減さも描かれている。

映画を見ればわかるが、オッペンハイマーは若いころから何一つ変わっていない。よってアゲてサゲてはその時々の社会の都合でしかないのである。

こうしたアメリカという国の欺瞞まで描き切ってみせた本作は、歴史的な重要作であるといえる。

コメント