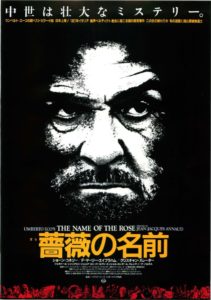

(1985年 フランス・イタリア・西ドイツ)

14世紀の修道院を舞台にした雰囲気たっぷりの歴史ドラマなのですが、推理小説のフォーマットを借用したり、宗教にまつわる不条理劇があったりでしっかりエンターテイメントもしており、硬派な見てくれの割に間口の広い作品となっています。おすすめ。

あらすじ

14世紀。修道士ウィリアム(ショーン・コネリー)とその弟子アドソ(クリスチャン・スレーター)は、フランチェスコ修道会とアヴィニョン教皇庁との間の神学論争のオブザーバーとしてベネディクト会修道院を訪れる。

ところが修道院では修道士たちの謎の死が相次ぎ、地元修道士たちが「黙示録の成就である」と慄く中で、ウィリアムはその調査へと乗り出す。

スタッフ・キャスト

監督はジャン・ジャック・アノー

1943年フランス出身。高等映画学院を卒業後の1960年代後半から1970年代にかけてコマーシャルを多く手掛け、第一次世界大戦時のアフリカを描いた」『ブラック・アンド・ホワイト・イン・カラー』(1976年)で映画監督デビュー。

このデビュー作がいきなりアカデミー外国語映画賞を受賞したことから、一躍注目の監督となりました。

その後、『人類創生』(1981年)ではアカデミーメイクアップ賞を受賞し、本作『薔薇の名前』(1986年)ではショーン・コネリーを起用、『愛人/ラマン』(1992年)はアカデミー撮影賞にノミネートと、監督作は軒並み注目作となりました。

ブラッド・ピット主演の歴史ドラマ『セブン・イヤーズ・イン・チベット』(1997年)とジュード・ロウ主演の戦争ドラマ『スターリングラード』(2001年)では、大作をコントロールする手腕も披露しました。

主演はショーン・コネリー

1930年エディンバラ出身。義務教育終了後には英国海軍含め職を転々としつつボディビルジムに通い、1953年のミスター・ユニバース・コンテストで入賞したことから演技の道に進みました。

『007 ドクター・ノオ』(1962年)が大ヒットし、同作出演前に交わした5本契約を全うして『007は二度死ぬ』(1967年)までに出演。ただし本人はジェームズ・ボンド役に良い印象を抱いておらず、その後二度ボンド役に復帰することになるのですが、高額なギャラと引き換えでなければ出演に応じませんでした。

『007』後には様々な役柄にチャレンジしており、本作はそんな中での一作でした。

その後、ブライアン・デ・パルマ監督の『アンタッチャブル』(1987年)で俳優人生初のアカデミー賞ノミネートとなり、受賞にまで至りました。

以降は『レッド・オクトーバーを追え!』(1990年)、『ザ・ロック』(1996年)など幅広い娯楽作に出演するベテラン俳優となり、コミックの実写化企画『リーグ・オブ・レジェンド/時空を超えた戦い』(2003年)が最後の出演作となりました。

2006年に引退を宣言。2020年に旅行先のバハマで死去しました。

共演はクリスチャン・スレーター

1969年NY出身。1985年に高校を中退して俳優の道に入り、翌年には早くも本作への出演を勝ち取るというスピード出世ぶりを披露しました。

以降はフランシス・フォード・コッポラ監督の『タッカー』(1988年)、カルト的な人気を誇る『ヘザース/ベロニカの熱い日』(1989年)、ケヴィン・コスナー主演の大ヒット作『ロビン・フッド』(1991年)、大人気シリーズ『スタートレックⅥ 未知の世界』(1991年)、タランティーノ脚本『トゥルー・ロマンス』(1993年)などジャンルを選ばず多くの作品に出演し、90年代前半には若手スターの一人となりました。

ただし素行が悪いことでも有名であり、拳銃所持、飲酒運転、酒に酔っての暴行、痴漢行為など警察のご厄介になることが多かったため、次第に良い企画からはお呼びがかからなくなっていきました。

作品解説

5500万部の超ベストセラーが原作

本作の原作はウンベルト・エーコ著『薔薇の名前』(1980年)。著者は記号学者であり、学者ならではの知識の深さを生かした圧倒的な情報量が好評となり、全世界で5500万部を売り上げる大ベストセラーとなりました。

その内容は『シャーロック・ホームズ』のフォーマットを適用した推理小説なのですが、14世紀の修道院を舞台として当時の神学論争や魔女裁判なども絡めることで独自性を発揮しています。

中世のキリスト教世界について

映画本編は脚色がよく出来ており、原作にあった衒学的な部分を削ったり、自然な流れで14世紀のキリスト教世界の状況が説明されたりでミステリーに主眼を置いた端正な物語に整えられており、基本的には予習は不要な映画となっています。

ただし当時の状況が分かっていればより物語が分かりやすくなることもまた事実なので、知っておくと良い情報を簡単に記載しておきます。

修道院は知識の集約と発信の場だった

まず、中世において修道院は宗教のみならず、その社会における知識の集約と発信も担う場所でした。

大量印刷技術のない当時、書籍は手作業による写本という形でしか複製できなかったため非常に希少かつ高価なものであり、広く普及していませんでした。そして「祈り、働け」のスローガンのもと、気の遠くなりそうな写本作業を行っていた修道院が蔵書機能も備えるようになっていったのでした。

また中世ヨーロッパにおいては「聖書は普通のものになりすぎてはいけない、すべての人に読まれるべきではない、安全に読むにはそれなりの学習が要求される」という風潮があったため、現地語訳されずラテン語版のみでした。

そして宗教行事もラテン語で行われるため参加する一般人には何が起こっているのだかさっぱり分からず、司祭による説教によってその内容を理解するという流れとなっていました。

聖書を扱う修道士達は宗教者であるだけではなく、ラテン語を使いこなし写本を行い膨大な蔵書を管理するインテリ集団でもあったということであり、修道院は宗教行事の場であるのみならず学問の場でもありました。

このように聖職者達が信仰と知識を独占しており、民衆は教会の言いなりになるしかなかったのが中世ヨーロッパの状況だったというわけです。

ここまでが映画の世界観に影響する知識ですが、そこから先の時代のことも備忘的に記しておきます。「世界史の話はもういいよ」という方は読み飛ばしていただいても問題ありません。

宗教改革による知識と信仰の民主化

このような信仰利権が悪い形で発現したのが贖宥状、いわゆる免罪符でした。これは民衆に対して金銭と引き換えに天国行きを確約した証明書であり、元は十字軍遠征の戦費を賄うためのものでした。

本作の年代から2世紀後の1515年、時のローマ教皇レオ10世はサン=ピエトロ大聖堂改築のための莫大な資金を必要としており、豪商フッガー家からの入れ知恵もあって、皇帝の権力基盤が弱くキリスト教会が好き放題できて「ローマの牝牛」と呼ばれていた神聖ローマ帝国(現在のドイツ)で免罪符の大々的な販売を開始しました。

さすがにこれはおかしいとして声を上げたのがヴィッテンベルク大学神学部教授のマルティン・ルターであり、彼は教会の信仰利権を否定。信者が聖書を読んで直接神の言葉を理解すればよくて、そこに教会が介在する必要はないとしました。これが宗教改革です。

その実現のためにルターは聖書をドイツ語訳し、グーテンベルクが発明した活版印刷技術により大量印刷して人々の元に届けました。それまで教会が独占していた知識と信仰の民主化を行ったというわけです。

また教会に対して突き付けた「95箇条の論題」(1517年)も大量印刷して民衆に読ませました。これが後に新聞になっていったとされています。

一般にルターは宗教家・思想家として理解されていますが、活版印刷という当時の最先端技術を使って巨大な既得権益に対抗したこと、情報というソフトを制してハードを手中に収める権力者達に勝利したことから、私は現在のGAFAM創業者たちのようなイノベーター的存在として捉えています。

話は映画からかなり外れてしまいましたが、私が何を言いたいのかというと、本作で描かれる信仰と書物の関係は後の宗教改革のキーでもあったということです。

感想

目を見張る歴史の再限度

本作を見てまず感じるのは画面の嘘くささの無さです。

寒々とした荒野にそびえ立つ修道院の荘厳さ、一つ一つの調度品の使用感、匂いまでが漂ってきそうな空気感など、中世のキリスト教世界の再現度は素晴らしいレベルに達しています。

本作は実際の修道院で撮影されたものではなく、北イタリアの山地に建造した巨大オープンセット、ドイツで酒蔵として使用されている元修道院、チネチッタスタジオに組まれた屋内セットが撮影の舞台になっているのですが、いずれも本物にしか見えないほどのリアリティを放っています。

また当時の文化や風俗が織り込まれた描写には説得力があり、特に当時の衛生観念を反映した一連の描写には度肝を抜かれました。そりゃペストも流行るわなと。

当時のヨーロッパの後進国ぶりや、当時蔓延していた終末観などが言葉ではなく映像で表現されており、目が釘付けにされました。

後の『愛人/ラマン』(1992年)や『セブン・イヤーズ・イン・チベット』(1997年)もそうでしたが、ジャン・ジャック・アノー監督はその時代・その社会の再現を非常に得意としています。

歴史の再現度こそが本作最大の見せ場であると言えます。

修道院は偏屈の総本山

そんな修道院にやってくるのが主人公ウィリアム(ショーン・コネリー)。その訪問目的は中立的な立会人として神学論争に参加することであり、若い弟子のアドソ(クリスチャン・スレーター)を従者として同行させています。

まだ若く修道院の思考に馴染んでいないアドソが視点人物、そしてベテランの宗教者でありながらも砕けた考え方を持っているウィリアムがこの作品のモラルの基準となります。

この二人の存在を通して描かれるのは宗教界の偏屈さであり、強迫観念を伴いつつ不合理なことを信じ込み、そこに論理的矛盾が生じはじめると悪魔だの異端だのと騒いで思考をシャットダウンするという宗教脳の恐ろしさがこれでもかと描かれます。

まずウィリアムは「笑ってはいかん!」という長老ホルヘと対立。ホルヘ曰く、人間にとって笑いは悪なのだということです。

これに対してウィリアムは「神様が人間に笑うななんて言うんですかね」「動物の中で笑えるのは人間だけなので、笑いこそが人間的な感情ではありませんか」と反論。しかし「ならんものはならんのじゃ!」とホルヘにブチキレられます。

どうやら修道院は立場が上の者が絶対という体育会系の組織らしく、目の前の論争においてどちらが正しいのか以前の問題として、ウィリアムがホルヘに言い返したこと自体が悪かったということで話は終わります。

その後、修道院で謎の連続殺人事件が発生し、ウィリアムは現場の状況を合理的に分析して犯人を特定しようとするのですが、「天罰だ~」「悪魔の仕業だ~」『黙示録だ~」と取り乱す地元修道士たちがことごとく邪魔をします。

その上、修道院には異端審問官のベルナール・ギー(F・マーリー・エイブラハム)がやってきて魔女裁判までが始まります。

ギーの狭量さは他の修道士たちの比ではなく、悪いことは何でも異端者のせい、魔女のせい、悪魔のせいで、現場を見据えた正しい判断の余地が全くありません。

その上、不幸にも魔女裁判で槍玉にあげられた者をかばった者までが悪魔の手先呼ばわりされるので、明らかにおかしな筋で裁判が展開し始めても誰も止められないという恐ろしいことになっていきます。

あのウィリアムですらギーに対しては恐怖を抱き、いつもの弁舌が止まるくらいなので相当なものです。

ギーは猫を悪魔の手先の生き物と言い、猫を可愛がってる人間を魔女だと見做すのですが、これは中世で本当にあったこと。猫を殺しまくった結果ネズミが大発生し、そのためにペストが大流行して大勢が死亡。「悪魔の仕業だ~!」とビビった人々がさらに精を出して余計に猫ちゃんが減るという頭の悪い悪循環を起こしていたようです。

本作で描かれる宗教者の偏屈さには筆舌に尽くしがたいものがあり、歪んだものの見方に席巻され、それとは異なる情報が入ってくると目と耳を塞ぎ、分かりやすいものを敵として攻撃するという閉じた社会の恐ろしさをこれでもかと思い知らされます。

正義を笠に着る組織ほど自己統制が効いていないという現在に至るまでの普遍的な真理が本作では描かれているのです。

そして、これを通して気に入らなくても他人の意見を聞くこと、面倒であっても論争をして合理的な着地点を見出すことの大切さまでが分かるようになっています。何とも教育的な映画ではありませんか。

クライマックスのカタルシス ※ネタバレあり

そんなこんなで鑑賞中はなかなかストレスを感じる内容なのですが、不合理なことをやらかしまくったギーが、それまで軽んじてきた民衆の手によってしっぺ返しを食らうというクライマックスにはカタルシスが宿っていました。

併せて殺人事件の真相も明らかになるのですが、こちらは興味深いものでした。

前述した「笑うな!」でお馴染みのホルヘがその首謀者であり、人間の笑いに関して書かれた古代ギリシアの哲学書が信仰に合わなかったために封印。そのうえでページに猛毒を塗っておき見てしまった人間の口封じをするというガードをかけており、この毒に触れた人間が死亡していたというわけです。

このオチから分かるのは信仰というものの異常性と、それに勝る知的好奇心というものです。

普通に考えればこの本を焼き払ってなきものにすればよかったのですが、ホルヘはそうはしなかった。その理由は、宗教者としての信仰心よりも学者としての知的好奇心が勝っており、あってはいけない本だが、燃やすこともできないというジレンマを抱えていたというわけです。

このオチは失望であると同時に希望でもあり、実に良い結末ではないでしょうか。

コメント