(1941年 アメリカ)

歴史的意義を度外視しても映画として圧倒的に面白く、2時間があっという間に過ぎました。私はクラシックに対してはたいてい厳しい評価をするのですが、本作は別格です。

あらすじ

かつて全米をにぎわせた新聞王ケーン(オーソン・ウェルズ)が、巨大な屋敷でひっそりと息を引き取った。臨終に残した「バラのつぼみ」という謎の言葉の意味を探るべく新聞記者達は生前の関係者への取材をおこない、その過程でケーンの人生が明らかになっていく。

スタッフ・キャスト

監督・脚本・主演は25歳のオーソン・ウェルズ

1915年ウィスコンシン州出身。9歳の頃に母を亡くし、父はアルコール依存症、祖母はオカルトマニアという気の毒な少年期を送りました。

子供時代から詩や演劇に才能を発揮しており、16歳の時にダブリンで舞台デビュー。1934年にアメリカに帰国してラジオの演出家兼出演者となりました。

1938年にH.G.ウェルズの『宇宙戦争』(1898年)をラジオドラマとして放送する際に臨時ニュースのような体裁をとったことから、物語を事実と勘違いした聴取者を多数出してパニックを引き起こすという伝説を残しました。

その評判を聞きつけたRKOは、監督経験のない25歳のウェルズに現場の全権限を与えて本作『市民ケーン』(1941年)を製作。

その革新性から評価は非常に高かったものの、勝手にモチーフにされた新聞王ハーストの上映妨害運動に遭って興行的に惨敗し、ウェルズの発言力は低下しました。

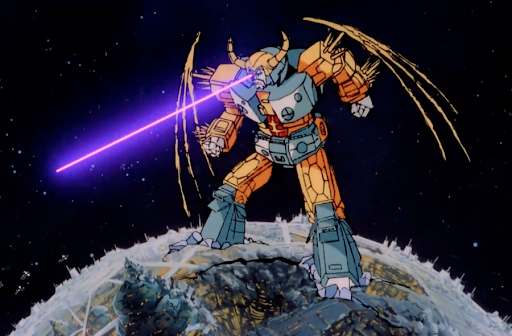

それ以降は作りたい映画も作れなくなり、最後の仕事は『トランスフォーマー・ザ・ムービー』(1986年)のユニクロン役でした。ケーンに始まりユニクロンに終わる。物凄い俳優人生です。

http://www.the80smovieclub.co.uk/transformers-the-movie-1986/

作品概要

実在の新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストがモデル

主人公ケーンのモチーフは実在する新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハースト。

- ゴールドラッシュを当てた親の存在

- ハーバード大学を退学

- 親の財産を継いで新聞社の経営を開始

- 煽情的な記事がウケて出版部数を拡大

- ニューヨーク州知事選に落選

- 元女優の妻のために映画製作会社を作り、自社メディアを使って宣伝

- 郊外に悪趣味な巨大邸宅を建設

この通り、本作は驚くほどにハーストの人生をそのままトレースしたものであり、当然ハーストは激怒。上映妨害運動を展開されて興行的に伸び悩んだうえに、アカデミー賞にも圧力をかけられて、これほどまでに歴史的意義のある作品ながら、脚本賞のみの受賞となりました。

なおハーストが築いたメディア・コングロマリットは健在で、今でも200近い新聞と50近い雑誌を発行しています。日本でお馴染みのものだと、雑誌「セブンティーン」や「ELLE」はハースト・コーポレーションが発行しているものです。

技術的革新性

本作には革新的な技術がこれでもかと盛り込まれており、映画史を変えた作品と言って間違いありません。

一つ一つをとってみれば従前から存在していた技術ではあるのですが、どれも実験レベルに留まっており、効果的にストーリーを語る手法として映画に溶けこませたのは本作が初でした。

パンフォーカス

画面すべてに焦点を合わせる手法であり、撮影監督グレッグ・トーランドがアカデミー撮影賞を受賞した『嵐が丘』(1939年)で実験的に導入し、本作で手法として確立させました。

手前の人物も窓の外で遊ぶケーン少年も鮮明

手前の人物のみにピントが合っており、後景はボケボケ

ローアングル

低い視点から人物を見上げるように撮影する撮影技法であり、人物のインパクトを出す際に効果を上げています。オーソン・ウェルズはファインダーの高さを落とすために床板を外して撮影したほど、この技法にこだわっていました。

ハイコントラスト

影を強調する撮影技法であり、25歳のウェルズが老いたケーンを演じる際に効果を発揮しました。また人物の光と闇を表現することにも成功しており、栄光と失墜や人間の多面性といった本作のテーマを視覚化した技法ともなっています。

時間軸の解体

冒頭でケーンの死を描き、続いて少年期・青年期にジャンプ。

その次に来るのが世界恐慌の影響で所有していた新聞社を手放す場面で、再び若い頃に戻って弱小新聞社をM&Aして初出社する場面となり、そこからしばらく時系列通りに進んだ後に、死後すなわち現在パートに戻ってきます。

まず結果を描き、そこから経緯を描くという手法が全編に渡って貫かれており、これによって物語の求心性が持続し続けるという効果が得られています。

タランティーノもかくやという物凄い手法ですが、これを『パルプ・フィクション』(1993年)よりも半世紀以上前にやっていたのだから驚きです。

公開時には正当な評価を受けられなかった

そんなわけでアメイジングな出来の作品なのですが、前述の通りウィリアム・ランドルフ・ハーストの圧力を受けたために、公開当時は正当な評価を受けられませんでした。

まず興行ですが、ハーストによる上映妨害活動を受けて北米興行成績は99万ドルに留まり、68万ドルという製作費を考慮すると全然儲かりませんでした。

アカデミー賞では9部門にノミネートされたものの脚本賞のみの受賞となりました。なお同年の作品賞はジョン・フォード監督の『わが谷は緑なりき』(1941年)であり、これはこれで良い映画ではあるのですが歴史的評価を考えた時に本作とどちらが受賞すべきだったかは明白であり、アカデミー賞史上の有名な誤審例となっています。

その他の映画賞も軒並み壊滅状態だったのですが、ニューヨーク映画批評家協会とナショナル・ボード・レビューのみ、年間ベストに相当する賞を本作に与えています。

登場人物

- チャールズ・フォスター・ケーン(オーソン・ウェルズ):少年期に両親から引き離されて後見人の元で育てられ、25歳で母親の財産を引き継いで新聞社経営に乗り出し、メディア王となった。

- リーランド(ジョゼフ・コットン):ケーンの側近にして友人。しかし、独りよがりなケーンに愛想をつかして絶縁する。

- エミリー(ルース・ウォリ):ケーンの最初の妻で、大統領の姪。

- スーザン(ドロシー・カミンゴア):ケーンの2番目の妻。歌手志望の彼女のためにケーンは巨大なオペラハウスを建設したが、実力が伴わないスーザンにとっては苦痛でしかなかった。

- メアリー・ケーン(アグネス・ムーアヘッド):ケーンの母親。元は小さな下宿屋を経営する貧乏人だったが、宿泊代のカタに受け取った金鉱の権利書に莫大な価値があることが判明し、大富豪となった。息子にとって今の家庭環境は思わしくないと判断し、ニューヨークの名家であるサッチャーを彼の後見人にした。

- サッチャー(ジョージ・クールリス):少年期のケーンを引き取った後見人。奔放なケーンの扱いに難儀した。

- 新聞記者(アラン・ラッド):ケーンの臨終の言葉「バラのつぼみ」の意味を探るべく、生前の関係者に取材している。

感想

ケーンの成功が描かれる小気味よい前半

本作は上映時間のちょうど真ん中付近を境に二つに分離しており、前半は何をやってもケーンがボロ勝ち状態だった若年期、後半は一転して何もうまくいかなくなる中年期・老年期という構成となっています。

うち前半のボロ勝ちパートは映画のテンポも良くて、見ている側もノリノリ状態になってきます。

25歳で母親の莫大な財産を相続したチャールズ・フォスター・ケーン(オーソン・ウェルズ)は、その財産を武器にビジネスの世界に乗り出すのですが、後見人であるサッチャーの反対を押し切り、弱小新聞社インクワイラーの経営を始めます。

煽情的な記事を掲載するケーンの姿勢はジャーナリズムを汚すと見られていたものの、「大衆が望んでるのはこれだろ」という感じでケーンは批判に耳を貸さず、我が道を進み続けます。

するとインクワイラーはみるみる業績を伸ばし、ニューヨークでトップの発行部数を誇る一流新聞社となりました。

勢いに乗ったケーンは大統領の姪と結婚し、財界のみならず政界へのステップをも手にします。そしてニューヨーク州知事選へと出馬。まさに我が世の春でした。

この前半は一種のピカレスクロマンであり、金に物言わせて人や世間を従わせ、煽情的な報道で世論をけしかけて戦争までを起こしていたケーンは間違いなく悪なのですが、悪であるがゆえの制限のなさでどんどん勝ち進んでいく様には痛快さが宿っていました。

悪の魅力に満ち満ちたこのパートは最高です。

二人目の妻との悲しい関係が描かれる後半

選挙戦中のある日、ケーンはスーザン(ドロシー・カミンゴア)という若い女性と出会います。

世間知らずのスーザンはケーンが何者かを知らず、彼の持つ権力や財産とは無関係に近寄って来た数少ない人間だったこともありケーンは心を許し、二人は親密となりました。二人の関係は純愛だったのです。

しかし関係が冷めたとはいえ最初の妻との婚姻がまだ残っている状態での関係だったためスキャンダルを政敵に利用され、立候補中だったニューヨーク州知事選に落選。

それまで何をやってもうまくいってきたケーンの人生は、ここから急激に転落を開始します。地獄の後半パートの開始です。

まず、ビジネスでの右腕にして個人的な友人でもあったリーランドと喧嘩別れ。

男としての責任を取って前妻との離婚を成立させ、晴れてスーザンと結婚したものの、ケーンは世間の好奇の目に晒されます。これまでは書く側だったケーンが、書かれる側となったのです。

歌手志望だったスーザンのために巨大なオペラハウスを建築し、一流のボイストレーナーを雇ったものの、スーザンにオペラ歌手としての才能はなく笑いものに。

ここでのケーンとスーザンのやりとりは見ていて本当に苦しくなりました。

君のために大変な投資をしたのだから、この投資が失敗ではなかったことを証明しなければならない。そのために君は舞台に立ち続けて実力を磨くべきだと言うケーン。そのお言葉はごもっとも。

しかしスーザンからすれば地獄です。歌が得意と言っても「一般人にしては」というレベルでいきなり一流の舞台に上げられるのは、草野球レベルの投手がいきなりプロ球団に入れられ、大観衆の前でエースとして投げろと言われているようなものです。

自分がいかに下手かを思い知らされ、大衆からの嘲笑の的となる中で、それでも舞台に立ち続けろと言われる毎日。ついにスーザンは鎮静剤を大量服用し、ケーンも彼女の限界を認めて歌手活動を終わらせます。

スーザンの歌手活動でさんざん恥をかかされたと感じたケーンは、都心を離れて「ザナドゥ」と呼ばれる巨大な邸宅を建築し、スーザンと共に引きこもります。名目上、ザナドゥもスーザンのために建設した贅沢な城ということになっているのですが、実態はケーンにとっての逃げ場だったというわけです。

都心に帰りたい、外で遊びたいと言うスーザンをこの城に閉じ込め、「君のための城なんだから外に出るな」と言うケーン。付いて行けなくなったスーザンは「あなたの行いはすべて自分のため」という言葉を残してザナドゥを出て行きます。

ケーンの愛情とは有り余る財産を駆使しての相手への押し付けであり、不平を言われると「俺がこんなにしてあげているのに」と返すので、すべての関係性は崩壊へと向かっていきます。

少年期より財産という尺度でしか他人から評価されてこなかったケーンにとって、愛情表現とは相手に高価なものを買ってあげることであり、ケーンはそれ以外での人との接し方を知らないのです。まさに悲しきモンスター。

富も名声も無関係なところから始まったスーザンとの純愛が、財産によって汚されていく様には胸が苦しくなりました。

「バラのつぼみ」とは何だったのか ※ネタバレあり

その後、孤独死したケーンの臨終の言葉は「バラのつぼみ」。

新聞記者達はそれが一体何を示しているのかを探し求めるのですが、結局は分からず終いで引き上げます。

観客にのみ提示される答えは、幼少期のケーンが愛用していたソリに書かれていたロゴマークでした。

劇中にそのソリが登場するのは、母親が莫大な財産を手にする直前の場面でした。

ケーンにとっては財産こそが呪縛であった。あの時財産を得ず、両親と共に普通に育っていればどれほど幸せだったか。

そうした思いが臨終の言葉に込められているのでした。 さすがは名作、このオチの付け方も完璧でしたね。恐れ入りました。

コメント